Vozes de Bruxelas

quinta-feira, 31 de agosto de 2006

quarta-feira, 30 de agosto de 2006

Blogue «Causa Nossa» e Ana Gomes

O blogue «Causa Nossa» (http://causa-nossa.blogspot.com/) é um dos melhores que se publicam em Portugal, principalmente por causa dos comentários de Vital Moreira.

Infelizmente, também é nele que escreve Ana Gomes. É fácil reconhecer os seus artigos: são aqueles em que há sublinhados. É como se Ana Gomes precisasse se falar alto para se fazer ouvir.

Misturar arrogância e teimosia não dá resultado. É por isso que, para além de muito raros incondicionais, já ninguém a ouve.

terça-feira, 29 de agosto de 2006

Desenho e tatuagem - Fernando Pessoa

Gosto deste desenho que representa Fernando Pessoa. Descobri-o na edição on-line do Público a ilustrar uma notícia sobre o novo modelo electrónico dos passaportes portugueses. Não percebi a ligação entre uma coisa e outra. Espero que não estejam a pensar em fazer do desenho contracapa de passaporte!

Mesmo depois de uma busca de imagens no Google (que me deu como resultado 8240 imagens distribuídas por 412 páginas! Não se preocupem que não as vi todas), não consegui descobrir o autor.

Mas pelo menos encontrei quem tenha Fernando Pessoa tatuado nas costas. Assim, não posso dizer que tenha perdido o meu tempo.

Monica Ali - «Alentejo Blues»

Monica Ali é uma jovem romancista, nascida em 1967, filha de um pai oriundo do Bangladesh e de mãe inglesa. Nasceu em Dacca que, na altura, antes da independência daquele país, fazia parte do Paquistão Oriental, mas cresceu em Inglaterra, em Bolton, cidade que faz parte do Greater Manchester Metropolitan County que poderíamos traduzir, se as coisas se passassem por cá, por Área Metropolitana de Manchester. Estas informações seriam quase dispensáveis não fosse o facto de o primeiro livro de Monica Ali – «Bricklane» (nome de um bairro de Londres, onde vive uma importante comunidade do Bangladesh) – contar a história de Nazneen, uma jovem nascida no Bangladesh e aí prometida em casamento, de acordo com a tradição, a um homem mais velho que habita na capital inglesa, precisamente em Bricklane. Nazneen junta-se ao marido e é através do seu olhar (que conhecemos, sobretudo, através das cartas que remete para casa, dirigidas a uma prima) que nos inserimos no dia-a-dia desses imigrantes asiáticos, instalados na grande cidade. O livro teve um grande sucesso crítico mas – como seria provavelmente de esperar – não foi bem recebido pelos habitantes de Bricklane. Ainda recentemente, a tentativa de filmar no próprio bairro cenas da adaptação cinematográfica do romance deu lugar a alguns distúrbios.

Não li «Bricklane». Estas informações, obtive-as através de uma breve pesquisa na Internet que me permitiu também descobrir que não era propósito de Monica Ali acantonar-se a um tema ou a personagens precisos e conhecer a sua firme recusa em ser catalogada como a escritora da comunidade bangladeche de Londres.

Lá mudar de registo, ela mudou. O segundo livro de Monica Ali, «Alentejo Blues», trouxe-a até Portugal, mais precisamente – acreditam, depois de ver o título? – ao Alentejo. Foi este o livro que li na semana passada, preenchendo as horas deste tempo passado em Bruxelas quando toda a gente que conheço goza o sol português. (Mais uma queixa, a quem de direito!). É sobre ele que me proponho falar.

Mas tenho que confessar enormes hesitações. Na verdade, não sei bem por onde começar a dizer mal!... Isto porque, para um leitor português, o livro é irritantíssimo. A certa altura, essa irritação dá mesmo lugar a uma quase insuportável exasperação. E não se trata apenas de alguns erros ortográficos ou lexicais, que tenho tendência a perdoar, nem da introdução de frases em português às vezes a despropósito, que já me desagradam mais. Nem sequer me queixo de ter que aprender que Alentejo se pronuncia «Alentayzo» porque essa me parece uma informação útil para um leitor inglês e preciosa para nós, portugueses, se o livro viesse a transformar-se num best seller e toda a gente começasse a falar dele.

O problema é que o Portugal de Monica Ali não tem nada a ver com a realidade. A gente que ela retrata, ou não existe, ou, o que é ainda pior, nunca existiu. As suas impressões não passam de apressadas caricaturas tiradas de velhas imagens que foi colher a velhos livros. Aliás, um dos dois que cita, numa brevíssima bibliografia, chama-se «Oldest Ally: A Portrait of Salazar’s Portugal» (sublinhado meu), e os seus autores são Peter Fryer e Patrícia McGowan Pinheiro, que não conheço.

A sensação com que ficamos é que a autora se enganou no tempo. E depois, descobrimos que até se enganou no lugar. Mamarrosa, a aldeia em que a acção se situa, existe realmente, mas no distrito de Aveiro, concelho de Oliveira do Bairro, e não no Alentejo. Isto poderia ser acidental ou acessório. Mas é um exemplo, entre outros, do que vai mal no livro de Monica Ali.

A verdade é que, quando se pega nas personagens portuguesas, quase tudo soa a falso. Teresa quer emigrar para Londres mas, imagine-se, como «fille au pair»! A sua mãe passa o tempo a ver telenovelas. O seu irmão engravidou a filha de uns ingleses que sobrevivem, numa miséria aproximada, numa casa que deixaram inacabada porque, entretanto, o dinheiro que, suspeitamos, vinha de actividades ligadas ao tráfico de drogas, acabou. Outra personagem, Vasco, regressou dos Estados Unidos para abrir um café; a mulher, americana, morreu – e, graças a Deus, nos Estados Unidos, o que nos evita uma segura digressão sobre a má qualidade dos serviços de saúde em Portugal que seria, esta sim, muito propositada – de preeclampsia, uma doença que afecta mulheres grávidas e se caracteriza por aumento de peso e inchaço (e deve ser por isso que Vasco é obeso e sua como um porco!).

Na cena de abertura do livro, Rui, um velho alentejano, que foi, nos tempos de Salazar, perseguido e preso pela PIDE, suicida-se. O seu corpo é descoberto por João, outro velho de mais de oitenta anos. Ficamos a saber, estupefactos, que João sempre esteve apaixonado por Rui. Este «amor», aliás, concretizou-se uma vez – uma só vez – mas, a partir daí, Rui, envergonhado, correu a casar-se com Dona Rosa Maria e arranjou maneira de nunca mais se encontrar a sós com o amigo. Com o corpo frio de Rui nos braços, João diz: «Querido (em português e em itálico). Ruizinho.» Beliscamo-nos para termos a certeza de que nos serviram tanto disparate. Porque bastaria uma pequena pesquisa, bastaria mesmo alguma sensibilidade e bom senso, para compreender que, se existiram por certo homossexuais no Alentejo nos anos quarenta ou cinquenta, sugerir que existia algo que se assemelhasse a um amor homossexual é quase um insulto aos indivíduos curvados pela sensação de vergonha e objecto de desdém, escárnio e, tantas vezes, maus-tratos físicos (um pouco à semelhança do Ângelo Garcia de «Mau Tempo no Canal»). Por muito que isso doa a Monica Ali, a homossexualidade, nesse tempo e no Alentejo, era sobretudo vivida – e principalmente pelos próprios – como uma infâmia, uma desonra. Se alguns homens dessa época conseguiram ultrapassar essa situação e assumir perante si mesmos e, mais dificilmente, perante os outros, a sua sexualidade, não foi certamente entre os trabalhadores rurais alentejanos que os encontrámos. A leveza com que este tema é tratado por Ali acentua a sensação difusa de incomodidade provocada por «Alentejo Blues» e deixou-me, pessoalmente, profundamente agastados.

Finalmente, ainda temos direito ao novo brasileiro! Toda a aldeia vive à espera de Marco Afonso Rodrigues, um filho da terra que enriqueceu em negócios de lavandaria e limpeza a seco e em lugares distantes, e cujo regresso trará empregos, negócios, fortuna e novos horizontes. A sua chegada no último capítulo (de comboio, diga-se de passagem, que parece incongruente – esperávamos vê-lo chegar num Mercedes branco, descapotável – mas tem sentido porque, como se verá mais tarde, Marco Afonso está longe de ser quem aparenta) constitui o clímax do livro. Este é o momento em que todos se encontram, numa festa popular, a Festa da Mamarrosa, que tem lugar na Casa do Povo «late in November» – pretexto para Ali nos apresentar, com muita graça e algum talento, alguns pratos tradicionais portugueses (e outros que o são menos, com um fígado frito com chili que não se sabe donde veio – será pimentão?), à medida que Vasco os devora.

Se a acção se situasse nos anos sessenta, num dos países pobres do Sul da Europa, possivelmente mas não necessariamente em Portugal – o Alentejo de Ali não é profundamente diferente, menos o talento, de uma descrição da Grécia do pós-guerra que li num romance da escritora holandesa Hella Haasse «Les Initiés» – ainda podíamos ficar convencidos. O desalento, a pobreza e o conformismo católico da população (há mesmo um padre, o que, no Alentejo, tem algo de incongruente - lembre-se um dos grandes estudos sociológicos escritos em Portugal: «Ricos e Pobres no Alentejo», de José Cutileiro) transportam-nos para os tempos em que a única possibilidade aberta para fugir à fome e ao desalento, ao atraso e à pobreza, era efectivamente a emigração. A democracia e a adesão à Europa arrasaram, felizmente, este cenário. Se é verdade que nem tudo são rosas neste Portugal do início do século XXI – longe disso! – não o é menos que o país de hoje nada tem a ver com o país de que Salazar gostava e onde nos quis encerrar.

Entendamo-nos. Se não fosse a tentativa de Monica Ali de nos mostrar uma aldeia portuguesa confrontada com aquilo que José Sócrates chamaria os «desafios da modernidade», uma modernidade representada pelo Café Internet que não tem acesso à Internet, pelos estrangeiros, turistas ou residentes, pelos dinheiros da CEE e pelos projectos de investimento atribuídos ao filho da terra que toda a gente pensa que tem mãos a abarrotar de dinheiro, ainda podíamos engolir a inverosimilhança de situações e personagens. Com efeito, enganar-se no país, ou no século, pode acontecer a qualquer um – e daí não vem enorme mal ao mundo. O que aflige é que, infelizmente, isso leva a que o enredo pareça colado com cuspo. É como se Monica Ali destruísse o seu propósito, já de si algo pretensioso (descrever o embate da modernidade numa comunidade tradicional), só pelo prazer de inserir algumas observações actuais sobre a União Europeia, os incêndios florestais, o mau funcionamento dos serviços públicos, as telenovelas, a Internet.

Dou por mim a perguntar-me se a minha reacção ao romance seria tão negativa se a acção se situasse na época que influenciou Monica Ali: ou seja, in Salazar's Portugal. Provavelmente, não. Mas isso não chega para tudo perdoar. Porque a questão essencial permanece. Que fazer de um texto que pretende retratar o nosso tempo e nos mostra uma personagem, Teresa, que quer ter a sua primeira experiência sexual com António, jovem da sua idade e mecânico da terra, e, para isso, decide introduzir-se às escondidas numa casa de «ricos» que habitam em Lisboa e que só vêm a Mamarrosa aos fins-de-semana ou nas férias? Quem acredita que o sonho dessa miúda seja perder a virgindade, deitada num tapete sobre a tijoleira, de vestido branco e rodeada de quadros nas paredes caiadas, num ambiente que ultrapasse o quotidiano triste da vila? Com franqueza! Onde é que Monica Ali encontrou esta juventude, digamos: desamparada? Este ano, no Algarve, os meus filhos conheceram rapazes e raparigas de 14, 15 ou 16 anos de idade, que faziam amor na praia, à noite, entre uma sessão de karaoke e duas rodadas de cerveja. São coisas como esta que nos dão vontade de lançar o livro pela janela.

Et pourtant... Isso seria uma reacção exagerada. Porque há alguns aspectos do romance que valem a pena. Em primeiro lugar, a estrutura da história. Trata-se, na verdade, de oito narrações diferentes, que se entrelaçam pelo elemento «lugar» (Mamarrosa) e por alguns elementos acidentais extremamente bem conseguidos (um encontro na rua, uma breve discussão entre namorados a propósito doutra pessoa), e se fundem numa grande cena final. Por outro lado, é inegável o puro talento literário de Monica Ali. A pintura da paisagem alentejana, com os sobreiros de braços levantados, a sua atenção às cores, ao vermelho da terra e das árvores, aos sons dos carros, dos homens e das galinhas, ao cheiro da terra e de uma vaca morta, e o seu poder de descrever os elementos do quotidiano associando-lhes imagens que nunca parecem artificiais, constituem trunfos poderosos. (Ela é, de certeza, uma «birdwatcher» mas as suas observações sobre os pássaros integram-se harmoniosamente no decurso da história.)

Por outro lado, as personagens de origem inglesa estão melhor desenhadas que as portuguesas. É certo que os problemas com que se defrontam são, ainda assim, aflitivamente convencionais. Temos um antigo traficante de droga que se instalou em Mamarrosa com a família, mulher desesperada, filha a dar em putinha, filho rebelde; um escritor em pane de inspiração que dorme com mãe e filha anteriormente citadas; uma mulher de sessenta anos que viaja com o marido (de quem nunca sabemos o nome; e só por uma vez se menciona o seu apelido) depois de o filho os ter informado que era gay; e dois namorados que estragam as férias a pensar no casamento futuro mas sem falar dele: ela quer casar pela igreja para agradar aos pais, ele aceitou para lhe agradar mas anda contrariado. Mas, pelo menos, são problemas que, embora não particularmente excitantes, podem existir sem que sejamos obrigados a forçar a ferros a verosimilhança das situações.

Finalmente, há algumas passagens em que se nota sentido de humor e uma apreciável leveza. Não resisto a citar esta, sobre a relação entre sexo e as categorias de hotéis, que é feita pelo jovem inglês que passa a noite com a namorada na Pousada dos Lóios: «Em regra, o sexo adere à classificação das estrelas: uma estrela, perfunctório; duas estrelas, eficaz (businesslike); três estrelas, confortável; e quatro estrelas, dependendo do ambiente e do estilo, lascivo, experimental ou barroco». Que acrescentar para certos hotéis de cinco estrelas? Lascivo, experimental e barroco, tudo ao mesmo tempo, provavelmente! Ou, no Hotel Maria Cristina, em San Sebastian e há alguns anos, viagem, descoberta, oásis, pensamento.

Apesar destes pontos positivos, estejam, no entanto, prevenidos que, quanto mais leio o livro (e reli-o para escrever este texto), menos gosto dele. Depois disto, façam como quiserem. De qualquer maneira, sempre ficamos a saber o que pensa do Alentejo – «a região mais pobre do país mais pobre da União Europeia antes de subirem a bordo os macacos do Leste». Sic! –, de Portugal e de todos nós, uma promissora escritora britânica.

quarta-feira, 23 de agosto de 2006

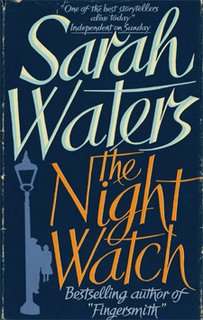

Sarah Waters - «The Night Watch»

Li vários livros nestas férias que passei, na sua maioria, sozinho e em Bruxelas, o que deve ser uma dupla forma de solidão, dado que a cidade, em Agosto, se esvazia. (Lágrimas e suspiros – sorrisos irónicos de alguns a pensarem: lá está ele a pedir-nos que o choremos.)

Mas o melhor de todos eles foi este: «The Night Watch» de Sarah Waters. Sarah Waters tem um site oficial (aqui: http://www.sarahwaters.com/) e por isso não tenho aqui que me alongar na sua biografia – mesmo se aí não se encontram grandes informações, o que se espera seja um sinal de discrição. Basta-me dizer que nasceu em Inglaterra (Neyland, Pembrokeshire) em 1966, tendo, portanto, quarenta anos – que inveja! O seu primeiro livro «Tipping the Velvet» foi publicado em Fevereiro de 1998. «The Night Watch» é o último, de Fevereiro deste ano. Entre os dois, existem ainda «Affinity» (1999) e «Fingersmith» (2003). «The Night Watch» faz parte da «shortlist» dos livros candidatos ao Man Booker Prize. (O resultado final só será conhecido em Novembro.)

Nos seus primeiros três livros, Sarah Waters escreveu sobre a época vitoriana mas a acção de «The Night Watch» situa-se durante e imediatamente a seguir à 2ª Guerra Mundial. O livro, aliás, começa do fim para o princípio: as primeiras cenas são de 1947; o grande quadro central situa-se em 1944; e o epílogo leva-nos aos diversos momentos «em que tudo começou», em 1941. Isto tem como consequência que sabemos que nenhuma das personagens morreu durante a guerra. Ao contrário do que poderia esperar-se, a falta deste elemento de surpresa não prejudica o interesse da história. Pelo contrário, permite-nos, ou melhor, obriga-nos, a concentrar-nos sobre a descoberta do passado das personagensas e das razões que as levaram à situação em que as encontramos, fazendo entrar pela entrada principal o suspense que parecia ter partido pela janela.

Durante algum tempo, foi cómodo considerar Sarah Waters como uma escritora acantonada numa espécie de gueto, que escrevia sobre mulheres lésbicas da época vitoriana, sobre prostitutas, ou sobre loucas. Mesmo nas suas primeiras obras, este tipo de apreciações era injusto e, sobretudo, apoucava os seus méritos inegáveis de escritora: a sua extraordinária facilidade no manejo da linguagem, a sua incrível capacidade de contar histórias e de misturar em enredos credíveis as personagens que criava.

Tudo isso está presente neste último livro. Assistimos a três histórias interligadas entre si pelos laços de família entre certas personagens ou pelo cruzamento acidental de algumas delas. Há uma história que gira em torno da relação entre Kay, Helen e Júlia; uma outra que se centra em Duncan; e a terceira que tem Vivien, a irmã de Duncan, por personagem principal. Mas o que principalmente une os destinos de todos é a guerra – as suas consequências, enquanto dura e depois de terminar, na vida de todos eles.

A guerra – ou, mais propriamente, os bombardeamentos de Londres, principalmente em 1944 – é, com efeito, a principal personagem da história de Sarah Waters. De certa forma, enquanto ela durava, tudo parecia mais fácil porque alguém decidia por todos o que era, ou não era, importante. Duncan está na prisão (a princípio, pensamos que foi condenado por homossexualidade mas a sua situação é mais complicada), acompanhado por presos de delito comum, alguns homossexuais e vários objectores de consciência. Entre estes últimos, Robert Fraser irá reencontrá-lo em 1947 e mostrar-lhe-á o caminho de um possível futuro. Em 1941 e 1944, Kay trabalha no serviço de ambulâncias. Com ela, nas mais extraordinárias cenas do livro, percorremos Londres, de noite, debaixo dos bombardeamentos alemãos. Kay vive a guerra como uma libertação: ou melhor, vistas as coisas pelo outro lado do prisma, vive o tempo de paz como uma nova prisão. Durante a guerra, ninguém se importava com o facto de ela ser lésbica. Ela e as suas amigas podiam usar calças e outros adornos masculinos sem que as olhassem na rua. Antes pelo contrário, notava-se nos outros admiração e reconhecimento porque o seu trabalho era penoso e levado a cabo com grande coragem. Com a paz, voltam os sorrisos irónicos que lhe dirigem nas suas costas homens preocupados com recuperar a «normalidade». Vivien vive uma história de amor com um homem casado: o fim da guerra traz consigo apenas a certeza de que o que parecia transitório e imposto pelas circunstâncias não era mais do que a realidade comezinha de uma relação impossível, feita de encontros furtivos por onde escorrem os restos do amor.

O mais extraordinário neste livro é a capacidade descritiva da escrita de Sarah Waters. As cenas nocturnas dos bombardeamentos, em Londres, principalmente no capítulo central, correspondente a 1944, são-nos rendidas de forma estupenda, pela maneira vívida como nos são apresentados, não os acontecimentos, o que daria uma impressão de estrutura que a autora tem o cuidado de evitar, mas a simples sucessão das coisas, dos movimentos, ruídos, sombras e cheiros, que preenchem o tempo (a fazer lembrar a descrição da batalha de Waterloo em «La Chartreuse de Parme», de Stendhal). Ouvimos o estrondo dos aviões, mas também o barulho mais fraco dos pneus da ambulância que passam por cima de vidros partidos e de pedras soltas nas estradas esventradas; os suspiros dos feridos e o troar das baterias. A noite é percorrida por raios de luz lançados pelas defesas antiaéreas, que correm o céu à procura dos aviões inimigos, e a transformam num jogo de sombras, onde se desenham e se apagam as imagens dos prédios em ruína, dos rostos dos feridos e dos restos dos mortos. Mas a maior parte da noite cobre-se do negro da luz extinta de uma cidade que se defende. Os cheiros são o cheiro pestilento das bombas caídas, o cheiro a pó, a sangue, a suor, o cheiro a madeira ardida e a borracha queimada. (Noutro plano, mas não podia deixar de referi-lo, a descrição de um aborto efectuado no consultório de um dentista, que furtivamente os pratica e discute o preço antes de começar, é outra cena de antologia.)

Por outro lado, subjacente ao livro encontra-se um trabalho de escrupulosa pesquisa, de longas leituras sobre as condições de vida, os hábitos, os pormenores da vida de um quotidiano que está já para além da nossa experiência pessoal mas de que ainda, alguns de nós, conservam a memória ou ouviram falar. Fizeram-me sorrir as referências a essa espécie de crepitar das telefonias da época, que pareciam mal sintonizadas; ou aos movimentos de dupla embraiagem quando Kay utiliza a caixa de velocidades da sua ambulência. A telefonia de casa da minha avó lançava os mesmos ruídos de fundo e o meu pai falou-me várias vezes dessa forma de embraiar necessária em certos carros antigos para engrenar as mudanças (carregar na embraiagem até ao ponto morto, largá-la, voltar a carregar para passar à nova velocidade - e não só quando se reduzia mas também quando se passava à velocidade superior.)

A pintura das personagens faz apelo a imagens estupendas, os diálogos são justos, os sentimentos descritos de uma forma ao mesmo tempo profunda e leve, em pinceladas que os sugerem mais do que em digressões que os explicam.

Neste sentido, este romance é profundamente moderno, demonstrando a possibilidade e mesmo a vitalidade deste género literário no início do século XXI. Não se trata, é claro, de voltar à estrutura clássica de um Dickens ou dos romancistas russos do século XIX, apresentando, por exemplo, uma história com «princípio, meio e fim» ou, à maneira de Henry James, retratos psicológicos finamente desenhados de pessoas apanhadas na teia de situações complicadas mas algo artificiais. Não só a inversão cronológica, esse tempo de Sarah Waters que, como já disse, anda de trás para a frente, do presente para o passado, em busca de motivos e razões, que contribui para rebentar com os quadros tradicionais. É também que, em «The Night Watch», não há propriamente uma história. Em vez disso, assistimos a diferentes momentos da vida das personagens, que fluem sem possibilidade de epílogo. Como na vida, não há soluções, porque os anos correm sem as trazer: e, pelo contrário, cada momento que passa apresenta novas dificuldades.

Ao mesmo tempo, nada mais longe de Sarah Waters do que o chamado romance intimista ou, para usar um termo francês, algo desprezivo mas que me parece perfeitamente adequado, «nombriliste». A mania de alguns escritores franceses modernos de olhar o seu próprio umbigo e nele encontrar um poço de sabedoria não deixou nenhuma marca nela. Kay, Duncan, Vivien e todos os que giram em torno deles têm uma vida que vai para além das preocupações da autora, dos seus problemas ou dos seus fantasmas. São, assim, ao mesmo tempo, personagens profundamente reais e perfeitamente construídas, ou mesmo, talvez, reais porque construídas com imenso cuidado e atenção. O autor dá-lhes vida e deixa-os falar. Há, neste livro magnífico, uma pluralidade de vozes e é por isso, entre outras coisas, que ele me parece inserir-se numa real modernidade. E trata-se de uma modernidade que dispensa as grandes inovações formais que, por vezes, nos são enfiadas pela boca abaixo e que, se são aceitáveis em grandes, grandes escritores (penso, por exemplo, entre os de que mais gosto muito, em Axionov), são insuportáveis em gente de menor talento - que provavelmente deveria limitar-se a romances policiais, porque aí há necessidade de contar uma história. Há também aqui, confesso, uma certa referência a alguns autores portugueses (e não estou a pensar em Lobo Antunes! Mais para os lados de Mafalda Ivo Cruz.)

Seja como for, a verdade é que gostaria de encontrar em Portugal um romance como «The Night Watch». Sarah Waters é uma grande escritora e este é um grande, grande, livro. Recomendo-vos vivamente que o leiam.

terça-feira, 22 de agosto de 2006

quarta-feira, 16 de agosto de 2006

Mãe e Teresinha - Vontade de mar

De regresso a Bruxelas depois de alguns dias passados no Algarve, com toda a família. Sensações desencontradas: uma grande saudade da minha Mãe, e lágrimas que continuam teimosamente a cair-me pela cara quando, por qualquer motivo, me atinge a sua recordação; uma grande serenidade, ao olhar para o pedaço de gente que cresce e se torna, cada dia, uma pessoa de parte inteira, com a sua personalidade, o seu sorriso, as suas birras, as suas mãos que nos acenam e nos fazem festinhas. E, em especial, a sua resposta às «turrinhas» que o avô lhe ensinou a fazer.

Entre a Mãe e a Teresinha, a Sofia e o Diogo, a Inês e o João, a Teresinha e o Diogo. Alguma confusão de nomes nesta família mas a verdade é que nos entendemos. Vamos agora estar outra vez todos juntos no sábado, dia 19, para os anos da Trezzu e do João.

Duas, três gerações entre as quais me sinto elo de ligação: uma pessoa capaz de transportar o amor que senti pelas gentes que morreram para aqueles que agora vivem. E de contar as histórias que aconteceram e que solidificam as famílias. Esta é a minha família. Afinal, dizer isto é o verdadeiro objectivo desta mensagem.

As confissões de Günter Grass

Günter Grass é um grande escritor alemão, tendo recebido o Prémio Nobel de Literatura em 1999. Entre as suas obras mais conhecidas, encontra-se «O Tambor», adaptado ao cinema por Volker Schlondorff, num filme que recebeu Óscar do melhor filme estrangeiro em 1979.

Ao mesmo tempo, Günter Grass era considerado como uma espécie de consciência moral da Alemanha, tendo por várias vezes exortado os seus compatriotas a «confessarem» e «fazerem as contas» com o passado nazi. Militou em vários movimentos de esquerda e chegou a criticar certas posições centristas dos sociais-democratas alemães, nomeadamente quando estes se mostraram favoráveis à reunificação.

Por isso, a sua última entrevista, publicada a 12 de Agosto no «Frankfurter Allgemeine Zeitung», constituiu um choque profundo. Nessa entrevista, Günter Grass confessa, pela primeira vez, que tinha militado nas Waffen SS, a força de combate das SS cujos membros adquiriram a fama de combatentes fanáticos e que, depois da guerra, foi declarada em Nuremberga como uma organização criminosa. Este reconhecimento do passado precede a publicação da sua autobiografia, com o título sugestivo de «Descascando a Cebola», prevista (na Alemanha) para Setembro próximo.

Günter Grass tinha 17 anos quando foi integrado nas Waffen SS. Assim, não é tanto o facto em si que nos perturba, mas o silêncio do escritor durante mais de sessenta anos. Principalmente quando se trata, como é o caso, de alguém que não hesitava em dirigir críticas aos seus compatriotas por não «assumirem» o seu passado nazi. Um dos seus biógrafos, Michael Jürgs, fala mesmo no «fim de uma instância moral».

A sensação que resta de tudo isto é de decepção e de amargura. É ridículo pedir a Günter Grass que renuncie ao Prémio Nobel que lhe foi dado pela sua obra literária – que não desaparece nem perdeu, de súbito, qualidade. É provavelmente escusado solicitar-lhe que devolva a medalha de ouro da cidade polaca de Gdansk, onde nasceu quando a cidade se chamava ainda Danzig e fazia parte da Alemanha.

Mas custa a compreender porque Günter Grass não aproveitou tantas e tantas oportunidades para desvendar o seu segredo e, afinal, porque só agora o fez. Podia tê-lo feito, nomeadamente, em 2002, por altura da publicação do seu livro «O Caranguejo», que relata o naufrágio do navio alemão «Wilhelm», que transportava refugiados alemães, e chama a atenção para o sofrimento da população civil alemã durante os anos do imediato pós-guerra. Ou, ainda antes, em 1985, quando Kohl e Reagan se deslocaram a Bitburg, um cemitério onde repousam alguns membros das Waffen SS, numa cerimónia que despertou – com razão – polémica e controvérsia.

Nem todos somos puros. Longe disso – e ainda bem! Mas é triste verificar que os mais puros de entre nós o são ainda menos e, principalmente, suspeitar de que tudo isto não passe de um simples acto de vaidade ou de uma manobra publicitária, através dos quais um escritor envelhecido tenta dar novos galões de nobreza um novo livro. Que pena!