Vozes de Bruxelas

sexta-feira, 29 de setembro de 2006

quarta-feira, 27 de setembro de 2006

Cansado - Contente

Quando estou cansado ou triste, penso em tanta gente que por aí anda tentando compensar no emprego o que lhe falta em casa. Comigo, é o contrário. As minhas filhas e o meu filho fazem-me esquecer a angústia diária que é a Comissão. Acho que basta olhar para estas fotografias para perceber porquê.

E depois, junto ainda esta, e compreendo imediatamente donde me vem esta sensação de felicidade.

Valsinha

E, nestas minhas pesquisas na Internet, encontrei este poema que ainda sei de cor e, cansaço esquecido, me transportou de repente trinta ou mais anos atrás, até quando, deitado no sofá com um livro nas mãos, escutava a «Construção».

Valsinha

(Vinicius de Moraes / Chico Buarque)

Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar

Olhou-a dum jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar

E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar

E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar

Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar

Com seu vestido decotado cheirando a guardado de tanto esperar

Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar

E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar

E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou

E foi tanta felicidade que toda a cidade enfim se iluminou

E foram tantos beijos loucos

Tantos gritos roucos como não se ouvia mais

Que o mundo compreendeu

E o dia amanheceu

Em paz.

segunda-feira, 25 de setembro de 2006

sábado, 23 de setembro de 2006

sexta-feira, 22 de setembro de 2006

Thomas Mann e Bruno Walter

Há uns dias, ouvi uma gravação das sinfonias n.ºs 2 e 3 de Brahms, na interpretação de Bruno Walter com a Orquestra Sinfónica de Columbia. Bruno Walter gravou por duas vezes a integral das quatro sinfonias de Brahms. A outra versão, em que dirige a Orquestra Filarmónica de Nova Iorque, pode ser comprada em França e na Bélgica, numa edição da Sony, a preço muito razoável.

Se exceptuarmos Gustav Mahler, seu mestre, seu amigo, poucas pessoas terão tido maior influência, intelectual e pessoal, na vida de Bruno Walter do que Thomas Mann. Conheceram-se muito cedo, quando Walter viveu em Munique, entre 1913 e 1922. Thomas Mann era já conhecido como grande escritor. Tinha publicado algumas das suas mais importantes obras de juventude: os «Buddenbrooks» (1901), o seu primeiro grande livro e o primeiro que dele li, e que me fascinou na altura, tinha eu dezanove anos, e mais tarde, ao relê-lo, já passados os quarenta; «Tonio Krögger» (1903), que não conheço; e «Morte em Veneza» (1911). Poucos anos depois, em 1924, escreveria «A Montanha Mágica» que, uma vez, Eduardo Prado Coelho qualificou como o último grande romance – aquele depois do qual nada mais pode ser dito, pelo menos se mantivermos o paradigma do romance clássico.

Sobre «Morte em Veneza» nem um artigo sozinho chegaria para explicar o meu encantamento, que veio tanto do filme de Visconti (que vi duas vezes de seguida, no mesmo dia, pouco tempo depois da estreia em Lisboa) como, mais tarde, da leitura do romance e de me identificar, de forma estranha, atenta a minha idade, com Gustav Aschenbach, escritor fascinado pela beleza de Tadzio, um rapaz de 13 ou 14 anos que encontra num hotel de Veneza, num início de Outono, em tempo de «scirocco» e de cólera, e que Visconti transforma num compositor e maestro desiludido, destruído pela morte da filha e pelos ataques insuportáveis dirigidos contra a sua música, incompreendida pelos seus contenporâneos – numa referência indisfarçada a Gustav Mahler, precisamente o homem que lançou a carreira de Walter. Cheguei a escrever um pequeno ensaio sobre o livro (que comparei ao «Retrato de Dorion Gray», de Óscar Wilde) e apresentei-o numa aula de Filosofia do 7º ano, a um professor que se chamava Santos Afonso, homem alto, seco, de pele morena e cabelo branco, com os dedos amarelos dos cigarros que fumava nas aulas, de uma forma que hoje não seria - direi: infelizmente? - aceitável. E foi este ensaio que, mais tarde, me deu entrada em Direito (e, face ao que fiz depois, fico sem saber, ao pensar nisso, se devo agradecer ao destino esta minha fascinação pela estética de Mann ou, pelo contrário, irritar-me perante o meu fado), quando o repeti, adaptado às circunstâncias, perante o Padre Manuel Antunes, no meu exame de aptidão à Faculdade (como então se chamava), compensando com a nota de Filosofia a nota de Latim que deixou muito a desejar.

Sobre «Morte em Veneza» nem um artigo sozinho chegaria para explicar o meu encantamento, que veio tanto do filme de Visconti (que vi duas vezes de seguida, no mesmo dia, pouco tempo depois da estreia em Lisboa) como, mais tarde, da leitura do romance e de me identificar, de forma estranha, atenta a minha idade, com Gustav Aschenbach, escritor fascinado pela beleza de Tadzio, um rapaz de 13 ou 14 anos que encontra num hotel de Veneza, num início de Outono, em tempo de «scirocco» e de cólera, e que Visconti transforma num compositor e maestro desiludido, destruído pela morte da filha e pelos ataques insuportáveis dirigidos contra a sua música, incompreendida pelos seus contenporâneos – numa referência indisfarçada a Gustav Mahler, precisamente o homem que lançou a carreira de Walter. Cheguei a escrever um pequeno ensaio sobre o livro (que comparei ao «Retrato de Dorion Gray», de Óscar Wilde) e apresentei-o numa aula de Filosofia do 7º ano, a um professor que se chamava Santos Afonso, homem alto, seco, de pele morena e cabelo branco, com os dedos amarelos dos cigarros que fumava nas aulas, de uma forma que hoje não seria - direi: infelizmente? - aceitável. E foi este ensaio que, mais tarde, me deu entrada em Direito (e, face ao que fiz depois, fico sem saber, ao pensar nisso, se devo agradecer ao destino esta minha fascinação pela estética de Mann ou, pelo contrário, irritar-me perante o meu fado), quando o repeti, adaptado às circunstâncias, perante o Padre Manuel Antunes, no meu exame de aptidão à Faculdade (como então se chamava), compensando com a nota de Filosofia a nota de Latim que deixou muito a desejar.Walter e Mann foram vizinhos em Munique, nas décadas de 1910 e 1920. Visitavam-se frequentemente e as filhas de Walter tornaram-se amigas das filhas e filhos de Mann. As relações entre as duas famílias desenvolveram-se em paralelo. Ambos assistiram à ascensão do nazismo e, em 1939, Bruno Walter, judeu, viu-se também obrigado a deixar a Alemanha e a Áustria, partindo para os Estados Unidos, para a Califórnia, onde já se encontrava Thomas Mann.

Em público, Thomas Mann sempre prestou homenagem a Walter. Quando este festejou os seus 70 anos, o escritor pronunciou um discurso em que declarava, com ironia, ser bastante «annoying» que, tendo ambos decidido, mas só depois de trinta e quatro anos de amizade continuada, começarem a tratar-se por tu, estivessem na altura nos Estados Unidos, que não faziam diferença entre as segundas pessoas, do singular e do plural, entre o tratamento por tu e o tratamento por vós, usando em ambos os caso o «you» universal. A antiga cerimónia, que tinham posto à porta da rua, voltava através da janela da igualdade: como diferenciar a sua nova intimidade num país em que toda a gente aparentava cair nos braços uns dos outros?

Mas, nos seus diários, Thomas Mann apresenta uma imagem diferente do maestro: um homem basicamente conservador, e mesmo reaccionário, e profundamente vaidoso. Walter, com efeito, era ferozmente anti-comunista, apoiava os republicanos, achava que a música acabara com Mahler (e perguntamo-nos mesmo como conseguiu ele gostar de Mahler) e não escutava senão as gravações da suas próprias interpretações, sentado no sofá da sua sala e utilizando uma estereofonia «up to date».

E, no entanto, as suas interpretações de Mahler, de Beethoven, de Mozart e de Brahms, transmitem-nos uma força e uma tranquilidade impossíveis de ultrapassar, que, para dizer as coisas de forma simples e ao mesmo tempo complicada, não parecem deste mundo. É verdade que esta serenidade, esta placidez, era conseguida à custa de comportamentos tirânicos em relação aos músicos das orquestras que dirigia que, ao que parece, o detestavam. Walter raras vezes se enervava e nunca gritava. Mas a sua expressão de desprezo e o tom da sua voz diziam tudo: ele, o génio, o único que compreendia a música, tinha que aceitar trabalhar com gente menor que não podia percebê-lo e penava para o seguir. Muitos maestros são assim – mas não acho que isso constitua desculpa. Há outros mostram consideração – e nem por isso são menos capazes ou brilhantes.

Mas as pessoas são como são e não como gostaríamos que fossem. Quanto a Walter, se ponho a tocar a «Pastoral» de Beethven, na sua interpretação de 1946 com a Orquestra de Filadélfia, ou principalmente o «Das Lied von der Erde », com Kathleen Ferrier, em 1952, fico sem palavras, simplesmente desesperado ao pensar que desprezar os membros da orquestra, e maltratá-los, seja o preço que temos que pagar por estas ocasiões em que mesmo o mais cabotino dos maestros atinge a plenitude.

Mas as pessoas são como são e não como gostaríamos que fossem. Quanto a Walter, se ponho a tocar a «Pastoral» de Beethven, na sua interpretação de 1946 com a Orquestra de Filadélfia, ou principalmente o «Das Lied von der Erde », com Kathleen Ferrier, em 1952, fico sem palavras, simplesmente desesperado ao pensar que desprezar os membros da orquestra, e maltratá-los, seja o preço que temos que pagar por estas ocasiões em que mesmo o mais cabotino dos maestros atinge a plenitude.

Callas em Lisboa

Há pouco tempo, mencionei neste blogue a visita de Maria Callas a Lisboa, em Março de 1958, para cantar a Traviata no São Carlos. Foi a única vez, aliás, que Callas cantou em S. Carlos e, segundo creio, a única vez que veio a Portugal. Descobri agora esta fotografia, que apareceu no «Século Ilustrado» - uma revista de que a gente da minha geração ainda consegue lembrar-se mas que corresponde mais precisamente à geração dos nossos pais. Callas foi acusada de ter vindo a S. Carlos, não para cantar, mas para mostrar as jóias que Onassis lhe teria oferecido. A gravação que foi feita na altura e que está disponível em disco consagra-a, porém, como uma das mais extraordinárias Violettas da história. Quanto às jóias, esta fotografia não nos mostra mais do que um sóbrio colar de pérolas, mesmo assim de quatro fiadas, e uns brincos também discretos. Mas não se vêem as mãos, escondidas pelo ramo de flores: será que foram anéis e pulseiras que ficaram na memória dos cronistas sociais?

segunda-feira, 18 de setembro de 2006

Luís Delgado e José António Saraiva - A concorrência na imbecilidade

Luís Delgado dedica a sua coluna de hoje, no Diário de Notícias, ao futuro combate eleitoral entre Hillary Clinton e Rudolf Giuliani (a quem chama, amigavelmente, intimamente, Rudy).

Lembro que nem sequer está decidido que sejam esses os candidatos, respectivamente, do Partido Democrata e Republicano às próximas eleições presidenciais. As primárias ainda não começaram. Para dizer a verdade, ainda vêm longe: estão a dois anos de distância. Mas isto são detalhes com que um genial analista político não tem que se preocupar.

Entre outras pérolas deste artigo, destaco o último parágrafo: «A verdade, contudo, é que nenhum dos dois "é homem" para recuar em 2008, e se assim for vamos assistir à batalha eleitoral do século XXI.» Assim mesmo! Nem mais nem menos! O combate político do século, de todo o século, e logo na primeira década. Que visão! (Ou será profecia?)

E Hillary Clinton vê-se «promovida» a «homem»: utilizada aqui esta expressão para mostrar coragem e determinação, sentido do Estado, responsabilidade e liderança. Que regalo deve sentir a possível candidata democrata depois deste elogio do conhecidíssimo jornalista português, cuja fama (lembre-se o Rudy) ultrapassa as fronteiras do pequeno torrão lusitano.

Luís Delgado apresenta-se assim como o mais sério concorrente de José António Saraiva que, em entrevista recente a Judite de Sousa, e em resposta à pergunta: «Considera-se o melhor analista político português?», respondeu qualquer coisa deste género: «Se lhe dissesse que sim, estava a ser imodesto, o que não seria razoável; se lhe dissesse que não, estaria provavelmente a mentir». Esta frase é notável porque mostra a luta de um espírito dilacerado entre, por um lado, a convicção do seu génio e, por outro, um natural mas mentiroso recato.

Perante isto, o único defeito da imagem que escolhi para ilustrar esta entrada é a utilização do singular. «Internem aqueles críticos» seria mais razoável.

(Pode aceder-se ao artigo de Luís Delgado neste endereço: http://dn.sapo.pt/2006/09/18/opiniao/hillary_vs_giuliani_o_combate_2008.html)

domingo, 17 de setembro de 2006

sexta-feira, 15 de setembro de 2006

Patrícia e Miguel, Tucha e Tiago

E como falei da Patrícia, Tucha, Miguel e Tiago, aqui ficam as suas fotografias, acompanhados pela Inês e João. Para os que não os conhecem, Patrícia e Miguel à esquerda, Tucha e Tiago à direita. (Esta posição é arbitrária e não corresponde necessariamente às suas orientações políticas.)

Nem tudo são rosas. Por exemplo, o Tiago é do Sporting (viva!), mas o Miguel, como o João (traição!), do Benfica. Bom! Eu disse que os admirava, não que os aprovava em tudo.

Filhos - Inês e João

Dizem que filhos são sarilhos. Pois, para mim: não. Pelo contrário. Das minhas filhas, dos meus filhos (meto neste plural os genros), só me têm vindo coisas boas. Será sempre assim? Não sei. Não me interessa.

Hoje, falo da Inês e do João. A Inês telefonou para me dar, como disse, óptimas notícias. Ela e o João vão dar aulas no ISPA. Um projecto que têm, com a Patrícia e o Miguel, vai começar dentro em breve. E a Inês continua a trabalhar como psicóloga.

Pouco a pouco, as coisas começam a tomar forma. E isso, que para nós pode parecer simples, é muito mais complicado do que parece. A minha geração, habituada a ter emprego logo que saía da Faculdade (sei que falo apenas dos que saíam da Faculdade, que eram muito poucos - uma coisa explica aliás a outra), não compreende bem as angústias dos jovens de hoje que, muitos, não conseguem arranjar trabalho mesmo quando se esforçam imenso. E os psicólogos têm a vida particularmente difícil.

Mas estes psicólogos - a Inês, a Patrícia, o Miguel, o João, a Tucha, o Tiago (e falo apenas de alguns que conheço melhor) - não desistem. Merecem a nossa admiração. Da minha parte, mas eles sabem-no, têm isso - e algo mais. Boa sorte!

Saudade e Foz do Arelho

Esta era a paisagem da Mãe: a Foz do Arelho, com o areal quase branco, as ondas a rebentar sobre a praia e, ao longe, um braço da Lagoa de Óbidos, a aberta e o penhasco do Gronho. Aqui me sentava com ela a conversar, numa esplanada, até ao pôr do sol quando a humidade da Foz nos obrigava a voltar para as Caldas. Nos dias bonitos via-se ainda o Baleal e as Berlengas.

(Para o caso de alguém ter dúvidas, o Ferrari azul não é nosso e normalmente não estava lá.)

quinta-feira, 14 de setembro de 2006

Mário Soares vs Pacheco Pereira

Não vi a totalidade do programa «Os Prós e os Contras» que os opôs. Do pouco que que vi, aqui ficam as minhas impressões.

De um lado, Pacheco Pereira, inteligente, articulado, defendendo com vigor as suas posições. Do outro, Mário Soares, titubeante, discurso entaramelado, raciocínio aproximativo. Apenas lhe restava a combatividade, a sua extraordinária capacidade de se bater por aquilo em que acredita; mas perdeu-se o conteúdo, o sentido da inteligência, o fio de Ariana do verbo. Pela primeira vez desde 1974, apercebi-me da sua velhice e de uma fragilidade que é, ao mesmo tempo, patética e comovente.

Assim, o debate não existiu. Mas, por muito que tenha ganho (formalmente) a discussão, Pacheco Pereira não tem razão:

1. Não tem razão quando não distingue a intervenção norte-americana no Afeganistão e no Iraque. A primeira constituiu uma resposta justa ao ataque dirigido contra os Estados Unidos; e, como tal, teve o apoio da comunidade internacional (sim! até da França, dos cínicos franceses, dos maquiavélicos franceses, acreditam?). A segunda correspondeu a outros objectivos: os de um punhado de neo-conservadores, reunidos em torno de Cheney, Rumsfeld e Wolfowitz, que acreditavam no papel messiânico dos Estados Unidos e no célebre eixo do mal de que faria parte o Iraque de Saddam Hussein. Ora, até o próprio Bush, no discurso que fez no passado dia 11 de Setembro, cinco anos depois dos atentados, teve que reconhecer que Saddam nada tinha a ver com os ataques desse dia. E já sabemos que não existiam armas de destruição massiva no Iraque. Os dois argumentos usados para justificar a guerra preventiva caíram diante dos factos: até o «Economist» já aceita ter sido enganado.

2. Não tem razão quando pretende que um país se pode arrogar o direito de exportar a democracia – principalmente se esse país é os Estados Unidos. Com efeito, por um lado, não temos que recuar muito longe no tempo para encontrarmos ocasiões em que os Estados Unidos exportavam ditaduras: 11 de Setembro é também o dia do golpe de Estado contra Allende, dirigido por Pinochet. E Pinochet é uma figura sinistra. No seu tempo, pretextando a luta contra o comunismo, deitavam-se opositores políticos ao mar, de aviões que voavam a três mil metros de altitude. Por outro lado, exportar a democracia é um assunto perigoso. Não é evidente que a intervenção estrangeira não se traduza, em vez de substituir a ditadura pela democracia, numa simples mudança de cliques dirigentes. Principalmente, se os meios utilizados forem, como foram, mesquinhos.

3. Não tem razão quando se esquece de falar de Guantanamo. Se, na verdade, estivéssemos em plena guerra de civilizações, se lutássemos em defesa nos nossos valores (dos chamados «valores ocidentais» que, contudo, ao longo dos séculos se forma definido em luta contra os poderes instituídos no Ocidente – através de lutas que nunca foram fáceis e pelas quais muitos homens e mulheres pagaram o preço, em vidas ceifadas ou destruídas), então como justificar a atitude americana face a Guantanamo; à tortura; às convenções de Geneva? Defendemos estes valores ao mesmo tempo que, na prática quotidiana, os espezinhamos?

4. Não tem razão quando se esquece de referir os resultados da política de Bush. (E este critério – resultados, eficácia – é o que os seus adeptos nos lançam à cara quando falamos, por exemplo, de preservar os direitos individuais dos suspeitos de terrorismo.) Ora, só para citar alguns:

– Bin Laden não foi capturado e o seu movimento continua (crescentemente) a arregimentar adeptos;

– O Irão – ou seja, o chiismo muçulmano – é a mais importante força no Médio Oriente. As posições dos chiitas, como o Hezbollah no Líbano, reformaram-se imenso desde a intervenção americana.

A quem serve a nova geopolítica do Médio Oriente? Até há algum tempo, esta região caracterizava-se por ser perigosa mas estável; agora é perigosa e instável. E cada vez mais afastada dos interesses ocidentais. O Irão surge como o grande vencedor de um conflito em que não participou directamente.

5. Não tem razão quando pretende que os Estados Unidos têm uma opção militar real no Irão. No actual estado de coisas, quando o exército americano se confronta com imensas dificuldades de recrutamento, uma invasão do tipo da que levaram a cabo no Iraque está para além das suas possibilidades. O ataque selectivo a instalações iranianas, através de armas nucleares tácticas (única solução possível, no puro plano militar, ao que parece), levantaria contra eles o resto do mundo. A única solução para a ameaça nuclear constituída pelo Irão passa pela negociação. Não porque a negociação seja necessariamente eficaz. Mas porque, em face dos dados militares, não há outra. Para além de que não podemos negar razão a Mário Soares quando pergunta: porquê o Irão? Porquê só o Irão? E o Paquistão? E a Índia ou a China? E, principalmente, Israel? Se olharmos as coisas com um mínimo de seriedade, como podemos considerar razoável que Israel – um pequeno Estado rodeado de inimigos – tenha a arma nuclear? Porque, se o nosso objectivo é evitar a sua utilização, o riso maior desta vem inevitavelmente de Israel – a não ser que, como Bush, Blair ou Pacheco Pereira, olhemos as coisas pelo prisma dos nossos preconceitos e concluamos:gostamos de Israel, e por isso perdoamos-lhe a arma nuclear; não gostamos do Irão, e por isso não lha perdoamos.

6. Não tem razão quando não critica a actual posição dos Estados Unidos em relação a Israel. (E, a talhe de foice, não tem razão quando diz que, entre Bush e Clinton, não há diferenças essenciais: há-as, pelo menos no que respeita a Israel.) Durante anos, os Estados Unidos tentaram ser no Médio Oriente, com avanços e recuos, com dificuldades, mesmo com certa hipocrisia, um «honest broker». Hoje, são os partidários declarados de uma das partes em conflito. O drama da administração Bush é que deu a Israel uma sensação de impunidade, a ideia de que pode fazer tudo o que lhe apetece sem consequências de maior. A atitude de Israel em relação a Abbas, a recusa em compreender quem depois de Arafat, tinha diante de si um homem com quem era possível chegar a acordo, a teimosia na solução militar, que levaram ao poder as forças mais extremistas do Hamas, foi suicidária. É difícil – principalmente para alguém que considera o holocausto como o maior crime histórico de sempre – assistir ao drama de ver o povo judeu criar de própria vontade (e refugiar-se nele) um novo gueto, delimitado por muros e arame farpado, por patrulhas de reconhecimento, por homens armados e em uniforme. Para sobreviver, Israel precisa dos outros países da região, que mais não seja por uma questão demográfica. Nenhum Estado pode resistir a uma diferença de população em relação a vizinhos hostis tão elevada como aquela que separa Israel dos países com que tem fronteiras.

Mesmo se ganhou a Mário Soares – digamos, por desistência do adversário provocada por grave lesão – Pacheco Pereira não venceu o argumento. Infelizmente, é impossível convencê-lo disso.

terça-feira, 12 de setembro de 2006

segunda-feira, 11 de setembro de 2006

domingo, 10 de setembro de 2006

Bridge e jantar em Antuérpia

Fui a este torneio. Joga-se em vários cafés de Antuérpia, quatro mãos por café. Os sete cafés que nos couberam em sorte eram bonitos. No primeiro, jogámos numa antiga cave de convento; no segundo, numa sala decorada à maneira arte nova. Os restantes eram típicas cervejarias (brasseries) flamengas. Fiquei em 350º entre mais ou menos 600 pares. Nem a minha parceira, nem eu, jogámos bem. Mas foi muito agradável.

Depois, fomos jantar aqui, ao Zuiderterras, sobre o «L'Escaut», perto da zona do porto.

Magnífico. Num fim de tarde lindo, com o sol a pôr-se no horizonte, em frente das enormes vidraças que abrangem todo o lado do restaurante virado para o rio. Caída a noite, passavam as grandes «péniches» e alguns raros barcos de turismo. A corrente do rio, forte, ondulada, fazia lembrar o mar. Os pratos são bons, embora não excepcionais, mas o ambiente e o «setting» fazem esquecer qualquer pequena imperfeição. O serviço, assegurado por jovens vestidos de preto, foi muito simpático.

sexta-feira, 8 de setembro de 2006

Zé Maria - Seis meses também

Quando penso no Zé Maria, e principalmente quando olho para esta fotografia, sinto que a minha indignação pela sua vida roubada não desapareceu com os seis meses que passaram desde a sua morte.

Não encontro palavras de entendimento. Nem de desculpa. Deus, se existisse, teria muito por que responder: por maldade ou distracção.

Lembro-me de – tinha ele dez, doze anos? – irmos jantar juntos à cervejaria Galiza. Admirava-se por eu escolher uma salada de bacalhau. Já não me lembro do que ele pedia: um bitoque? uma francesinha? Gostava de poder dizer-lhe que já não gosto dessas saladas de bacalhau. Ele soltaria uma gargalhada. Mas que interessa?

O Zé Maria era um miúdo inteligente. Tinha imensa graça. Nos últimos tempos, tinha crescido, tinha amadurecido. Esta fotografia é a prova disso. Estava bonito.

Que desamparo! Feridas em carne viva. O silêncio, a ausência insuportável. Um enorme vazio.

Saudade, memória, desconsolo.

Penso na Vera, no Zé Maria Pai, no Pedro, Maria e Duarte.

Quanto tempo, até compreendermos? Nunca!

La Traviata - Versões

A mais estupenda versão moderna da «Traviata» de Verdi é esta:

Encontra-se disponível em CD e DVD mas comprem, sem hesitar, o DVD porque a encenação, proveniente do Festival de Salzburgo de 2005, é magnífica.

Há outras gravações desta ópera de Verdi que merecem destaque.

A minha preferida, antes desta, era a interpretação de Maria Callas, para mais gravada em Lisboa, em 1958. Passou-se comigo uma história engraçada a propósito desta versão. Uma vez, uma amiga da minha mãe que foi jantar a minha casa disse-me que tinha estado em São Carlos, na noite em que Callas cantou. Em sua opinião, «a Callas» só tinha vindo a Lisboa para mostrar as toilettes novas e as jóias oferecidas por Onassis. Quando pus o disco a tocar, não quis acreditar que estivéssemos a falar da mesma ocasião. Insistiu que Maria Callas se tinha limitado a pavonear-se no palco, como se estivesse num desfile de moda. É verdade que algumas críticas da época vão no mesmo sentido mas quem ouvir o disco sabe que não é assim. Callas é uma Violetta notável: sensível, apaixonada e, ao mesmo tempo, vulnerável. Em matéria de construção da personagem, quase não tem rivais. E mesmo a voz que, nessa altura, já apresentava sinais de declínio, não lhe falhou nessa noite. Para mais, Alfredo Krauss é, simplesmente, o melhor Alfredo possível. Aliás, quem o ouviu, diz que o foi até ao fim da sua vida. (Morreu em 1997, com 70 anos. )

A outra interpretação de Maria Callas, legendária, vem-nos do «Teatro alla Scala» e teve lugar no dia em que nasci, 24 de Maio de 1955, ou quatro dias depois, no dia 28 - nunca consegui confirmar exactamente a data. A única razão porque não a recomendo é porque o som é impossível. Mas que interpretação! Callas estava em melhor saúde vocal e a orquestra foi dirigida por Carlo Maria Giulini com Di Stefano e Bastianini nos restantes principais papéis. Visconti era o encenador. Há quem diga que Maria Callas, quando soube que Visconti era homossexual, deixou de lhe falar. Prefiro pensar que as coisas se passaram de forma diferente.

Se há injustiças no mundo, uma delas é a de não ter tido idade para ouvir Maria Callas ao vivo. Gostava de ter estado em Berlin quando Callas cantou a «Lucia», dirigida por Karajan. Toda a companhia bisa o célebre sexteto, depois de, aliás, Callas se enganar no texto – mas ninguém se preocupou com isso porque ela foi capaz de manter a nota que dá entrada ao tenor, barítono e coro por mais cinco segundos do que em qualquer outra interpretação? É dos raríssimos casos em que, em disco, assistimos a uma «reprise» de toda uma cena.

Outra interpretação da «Traviata» bem conhecida é a de Angela Gheorghiu, que anda nas bocas de todos os críticos, principalmente os ingleses. Pessoalmente, acho que vale principalmente pela direcção de orquestra de Solti. Gheorghiu (que tem um voz magnífica: veja-se um recente disco de heroínas de Puccini, absolutamente extraordinário) exagera: a sua presença é demasiado pesada. Trata-se duma versão em que só a soprano existe. Em minha opinião: «much overrated».

Se a direcção da orquestra constituir o principal critério, recomendo a versão de Carlos Kleiber. Ilena Cotrubas, a sua Violetta, parece-me cansada mas Placido Domingo, nos seus dias de ouro, dá-nos um Alfredo extraordinário. E já há poucos (ou nenhuns) maestros como Carlos Kleiber.

Mas esta nova versão, de Netrebko, Villazon e Hampton, com a Orquestra Filarmónica de Viena dirigida por Carlo Rizzi é «very special indeed». Anna Netrebko, passado o terror do primeiro acto, com o «Sempre libera...», define uma Violetta sensual e moderna, com cenas de um erotismo que não se espera na ópera. Rolando Villazon não se encontra tão à-vontade como em outros papéis recentes mas o seu Alfredo está bem desenhado, tanto nas cenas de amor como das de ira. O seu segundo acto é francamente bom.

Acima de tudo, e no puro plano da voz e da eficácia teatral, temos o Germont de Thomas Hampton. E isto, em si mesmo, é excepcional. Germont é um papel ingrato. Normalmente, os barítonos que o cantam definem uma figura hierática e parada – um pai de opereta, por assim dizer. Com Thomas Hampton, Germont vale por si próprio, como figura para quem a família e a honra constituem valores fundamentais, mas capaz, ao mesmo tempo, de compreender o valor da expiação, e do amor, de Violetta, e de se comover sinceramente diante da sua abnegação. Thomas Hampton define, pela positiva, o paradigma sob o qual passaremos a apreciar os restantes cantores que se lancem neste papel. Só por ele esta versão valeria a pena!

A «mise en scène» resolutamente moderna e despojada contribui também para transformar esta «Traviata» numa ópera em que é possível acreditar. E temos ainda a direcção de actores e guarda-roupa, com o vestido encarnado de Netrebko a invadir a cena! (Por isso, é que é essencial comprar o DVD!) Assim perdoamos tudo o resto: algumas pequenas incorrecções, cansaço das personagens principais, nomeadamente no último acto. Perdoamos, porque esta «Traviatta» nos indica um possível caminho para a ópera dos nossos tempos.

quinta-feira, 7 de setembro de 2006

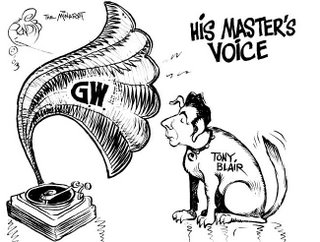

Tony Blair - An orderly and dignified exit

Não gosto de Tony Blair (mas já se teriam apercebido depois de olharem para os desenhos que escolhi para ilustrarem este artigo). O homem irrita-me. Acho-o um padreco, cheio de certezas morais e preocupado em dar lições aos outros. Reconheço algumas qualidades ao «New Labour»: a principal, sejamos honestos, parece-me ser a eficácia eleitoral que permitiu pôr termo aos governos conservadores. Mas as suas atitudes em matéria de política externa, e principalmente o seu apoio à intervenção norte-americana no Iraque e a sua recusa em pedir um cessar-fogo imediato no Líbano, repugnam-me. Entendamo-nos: parece-me impossível ser chefe dum partido social-democrata (como, até nova ordem, é o Partido Trabalhista) e alinhar as suas posições em matéria de relações internacionais pelo governo de Georges Bush.

Em política interna, incomoda-me a sua insistência num conceito abstracto de responsabilidade individual, que parte da ideia de que as pessoas dispõem dos seus próprios destinos como se a vida de muitos não fosse tantas vezes ditada, infelizmente, por uma questão de sorte ou azar. Nunca o esqueçamos: duas pessoas idênticas, com a mesma carreira profissional, os mesmos filhos na escola, os mesmos carros, as mesmas hipotecas, podem ver-se, a primeira numa situação desesperada, a segunda a continuar a vida normal, só porque a empresa onde aquela trabalhava fechou e a fez cair no desemprego. A caridade cristã sempre teve em conta esta lotaria do sucesso. Os engenheiros sociais, como Tony Blair, esquecem-na completamente. A sociedade para que falam é uma sociedade de gente que quer subir na vida. Os excluídos da sorte não têm lá lugar.

Por outro lado, algumas das suas propostas concretas, nomeadamente em matéria de luta contra o terrorismo, constituem, para o jurista que sou, um retrocesso fundamental depois de séculos de progresso que permitiram que a maioria dos cidadãos, nos países modernos, gozem de liberdade e segurança e estejam protegidos em relação a atitudes arbitrárias dos governos, da polícia e do sistema judicial e administrativo. Para só dar um exemplo, guardar suspeitos durante noventa dias sem os incriminar é coisa que nem em Portugal, no tempo de Salazar, era legalmente permitido (embora, na prática, se fizesse). É isso que Tony Blair e alguns dos seus amigos querem fazer aprovar por um Parlamento felizmente recalcitrante. Mas por quanto tempo?

E finalmente, os avanços e recuos em torno da sua anunciada saída – «an orderly and dignified exit» que, agora, é bastante confuso e tudo menos digno – ameaçam transformar-se numa tragicomédia de que apenas beneficiará o novo chefe dos conservadores, David Cameron. Tony Blair anunciou antes das últimas eleições que não terminaria o seu segundo mandato; e disse que se demitiria numa altura que permitisse a seu sucessor (que será normalmente Gordon Brown, o seu Ministro das Finanças de sempre) dispor de tempo suficiente para preparar convenientemente as próximas eleições, que terão de realizar-se o mais tardar em 2009. Mas tem-se recusado sempre a fixar uma data, dando a impressão de que está à espera dum pretexto que lhe permita «go on and on», como Margaret Tatcher, e, nos últimos meses, aliados seus têm vindo a lançar pedras no caminho de Brown, dificultando ainda mais uma já árdua transição.

No último fim-de-semana, Tony Blair deu uma entrevista ao «The Times», explicando que, ao contrário do que lhe pediam, não tinha a intenção de indicar uma data para a sua demissão. Tanto bastou para que o partido começasse a explodir. Na quarta-feira, oito membros do governo, secretários ou sub-secretários de Estado, demitiram-se. Duas reuniões com Gordon Brown terminaram, segundo a imprensa, aos gritos dum lado e doutro, com Blair a acusar o seu ministro de duplicidade e chantagem. Hoje, diz-se que o Primeiro-Ministro se comprometerá a sair nos próximos doze meses, mesmo sem fixar data precisa. Mas já é tarde demais. Pessoalmente, surpreender-me-ia muito se Tony Blair aguentasse até ao Natal.

O problema é que ele já só se aconselha com as pessoas que o rodeiam e que só lhe dizem o que quer ouvir. (Parece Guterres nos seus últimos tempos como Primeiro-Ministro, quando toda a gente, excepto ele, sabia que as eleições seriam desastrosas para o Partido Socialista.) Nesta situação, o que podem fazer os membros do Partido Trabalhista? Primeiro, peçam-lhe delicadamente que se vá embora. Mas se, depois disso, ele continuar a não compreender a mensagem, mandem a boa-educação às urtigas e ponham-no na rua.